Attorniata dai libri, immersa nell’odore della carta e dell’inchiostro, Elisabetta Caminer aveva il destino già scritto. Nata a Venezia nel 1751, era figlia d’arte e qualcosa in più. Il padre Domenico, borghese di buona cultura, aveva fatto della sua casa la redazione della Nuova Gazzetta Veneta, esperienza proseguita sotto le testate Diario Veneto e L’Europa Letteraria. Il fratello Antonio aveva seguito la stessa strada con il Nuovo Postiglione. E la cognata Gioseffa Cornoldi avrebbe promosso La donna galante ed erudita, periodico femminile dal sottotitolo eloquente: giornale dedicato al bel sesso.

Altro che modista, come la madre Anna avrebbe voluto diventasse: fu naturale per Elisabetta legarsi a quel mestiere appassionante conosciuto in famiglia. Il resto lo fece il clima cosmopolita della rinnovata Serenissima, che premiava le inedite iniziative editoriali. Ne era prova anche l’amico Gasparo Gozzi, fratello del drammaturgo Carlo e marito della poetessa Luisa Bergalli – autrice di una antologia delle rimatrici italiane –, che riempiva da solo i numeri dei bisettimanali Gazzetta veneta, Mondo morale e Osservatore veneto. Erano imprese di successo, stimolate da un elemento semplice quanto determinante: la curiosità del pubblico che consumava notizie di cronaca, recensioni teatrali, pettegolezzi e tazze di cioccolata fra i tavolini del Caffè Florian in piazza San Marco.

La redazione di Caminer vantava diversi collaboratori stranieri. Poteva offrire ai lettori stralci storici, novità letterarie, aggiornamenti sulle scienze e perfino un romanzo di Voltaire tradotto da Elisabetta, che si era formata da autodidatta nella biblioteca paterna imparando il francese e componendo sonetti.

Non le bastava. In una lettera al biologo Lazzaro Spallanzani lamentava che la sua condizione sociale era un impedimento agli studi scientifici. D’altronde la ragazza possedeva molti talenti, personalità spiccata e un segno particolare: era bellissima. Dalla lunga fila di ammiratori si fece avanti il medico e naturalista Antonio Turra, scienziato di fama internazionale che vinse la concorrenza del conte bolognese Francesco Albergati: la sposò nel 1772 portandola con sé a Vicenza, dove curava l’orto botanico del vescovo Corner.

Non fu una scelta azzeccata: la provincia stava stretta a quella ventunenne esuberante, tenace e ambiziosa, abituata invece alla vita elettrizzante in laguna. È spregiudicata e licenziosa, malignavano i detrattori. Pregiudizi e calunnie la precedevano e la seguivano; Turra affrontò il problema schierandosi pubblicamente con la moglie, ne difese la libertà di pensiero e l’indole battagliera. Si cementò così nella coppia un patto di amorosa complicità, arricchito peraltro dai tanti interessi comuni, che portò al trasloco della redazione da Venezia a Contrà Canove Vecchie, non lontano dalla basilica del Palladio.

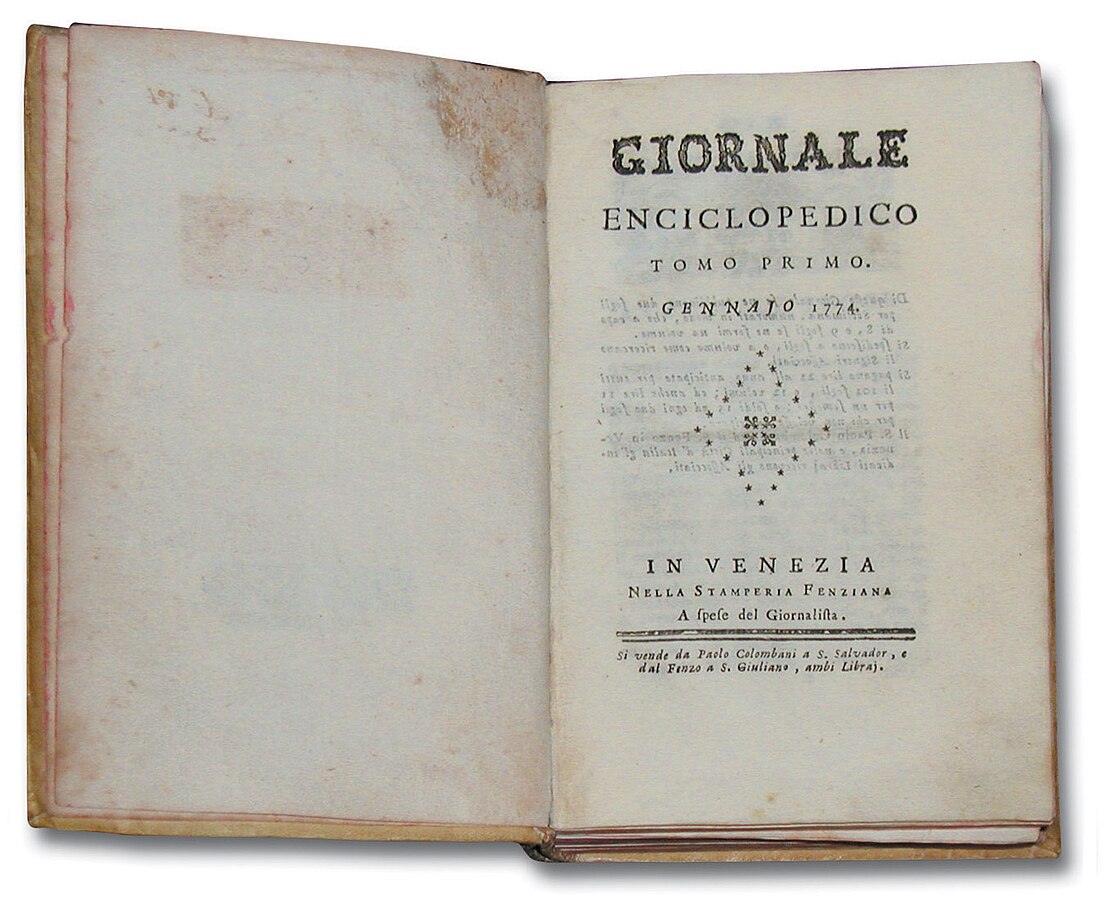

A quel punto Elisabetta cambia tutto: disarciona il padre, fonda il Giornale Enciclopedico, ne assume la direzione nel 1777 e ingaggia firme prestigiose per le rubriche di matematica, filosofia, storia e scienze naturali. Nell’editoriale d’apertura siglato ECT spiega di voler prevenire “le accuse di pretenziosità e saccenteria che il secolo riserva alle donne quando dimostrano di avere un po’ di cervello”. Sfidando critiche e convenzioni ricrea la stessa fervida atmosfera intellettuale veneziana, accogliendo in casa studiosi e letterati. Nella lista degli ospiti figura anche Goethe, che resta favorevolmente impressionato. È una rivoluzione, non s’era mai visto prima in Europa un periodico dallo stile così moderno, illuminista, per di più affidato interamente alle decisioni di una donna: la prima donna direttrice in Italia, la seconda in assoluto dopo l’americana Elizabeth Timothy che nel 1738, diventata vedova, aveva preso il comando della South Carolina Gazette edita da Benjamin Franklin.

Non aveva fatto però i conti con il nemico più subdolo: la censura. I revisori l’assediano, pressando con ripetuti controlli le tipografie che lavorano per lei, finché una a una gettano la spugna per non chiudere. Non era della signora Caminer arrendersi: con l’appoggio del signor Turra, coraggiosamente, apre una stamperia tutta sua e così va avanti per un po’ nonostante i troppi nemici. Ma la guerra di logoramento diventa la cronaca di una fine annunciata. Al timone della rivista arriva nel 1782 l’abate Fortis, un normalizzatore che ripone nel cassetto il pungolo e adotta la linea editoriale della prudenza.

Elisabetta non ce la fa più. Si è indebitata per il giornale, impegnando l’argenteria e le lenzuola al Monte di Pietà: dolorosamente passa la mano. Si dedica allora alle opere pedagogiche per i fanciulli e le donne e soprattutto al teatro. Sorretta dal solito entusiasmo crea una scuola di recitazione, scrive i testi e cura la regia: “Io sto in casa quasi tutti i giorni e vo’ tutte le sere a teatro per cui ho una vera passione, questo è il più bel divertimento del mondo”, confessava già da adolescente intrigata dalle commedie sentimentali.

È il suo modo di rispondere ai colpi della sorte, che l’aspetta al varco ancora una volta. La stanchezza sul bel volto è il sintomo terribile di un tumore al seno: va a Padova, consulta un chirurgo che la opera e l’effetto non è quello sperato. Il 7 giugno 1796, prima di compiere 45 anni, sfinita, si spegne nella villa dell’amico Giovanbattista Fracanzan a Orgiano, a trenta chilometri da quella Vicenza che per gran parte le è stata ostile.

L’epilogo tragico non spegne le chiacchiere di clericali e conservatori: c’è chi racconta che in punto di morte s’è pentita della vita dissoluta, chi dice che si è beffata della religione perfino nell’ora estrema, chi sostiene che la malattia è stata una giusta punizione divina. L’ultimo oltraggio alla sua intelligenza è la sepoltura nella chiesa di Santo Stefano, senza neppure una lapide che la ricordi.