Cantava Liza Minnelli: “Life is a Cabaret, old chum,/ Come to the Cabaret.” Qualcosa del genere diceva anche Franz Friedrich “Fritz” Grünbaum in quel di Vienna, un secolo fa, prima che i nazisti, arrivati al potere, lo prendessero per la collottola e lo scaraventassero a Dachau dove, sbeffeggiando e penando, andò presto ad allungare la lista degli incolpevoli ammazzati dai criminali tedeschi.

Già, perché il brutto e stortignaccolo artista di Brno, dall’andatura incerta per le dita dei piedi ricurve, librettista e autore di operette e canzoncine popolari, ma soprattutto regista e cabarettista, aveva un vizio imperdonabile nelle contrade dove mamma l’aveva scodellato nel 1880: era ebreo.

Risultava anche alquanto insolente con tutte quelle caricature sui nazisti e il loro Adolf, capetto di violenti antisemiti e poi Führer. Senza dire di quel provocatorio restare nella capitale austriaca, nonostante l’Anschluss del marzo 1938! Erano scappati in tanti – i Freud, ad esempio, riparati a Londra – ma lui no, lì a calcare il palco. Andava castigato! Gli sigillarono il teatro e finalmente provò a rientrare in Cecoslovacchia con la moglie Lilly (nipote di Theodor Herzl), ma era tardi: il 24 maggio 1938 finì a Dachau, poi a Buchenwald, quindi nuovamente a Dachau. Riuscì a fare spettacoli e battute persino in quelle condizioni, sino alla performance per i compagni di sventura nel capodanno 1941, morendo due settimane dopo.

Intanto il regime gli aveva confiscato le più di 400 tele della Wiener Secession sulle quali, con chiaroveggenza e gusto, aveva investito: tre a firma Egon Schiele sarebbero finite, in modi che hanno interessato la giustizia di New York nel settembre 2023, nelle collezioni di Art Institute di Chicago, Carnegie Museum di Pittsburgh, Allen Memorial Art Museum all’Oberlin College dell’Ohio.

Grünbaum aveva iniziato nel 1906 al Die Hölle (L’inferno) nel seminterrato del Theater an der Wien. Nei decenni successivi avrebbe navigato nella cultura germanica come un pesce nell’acquario, toccando Berlino, Francoforte, Lipsia, Monaco, Karlsbad, Marienbad, Praga, e lavorando in più di dieci film. Era quindi conosciuto e popolare, piaceva alla gente (e alle donne: ebbe tre mogli e – come avrebbe detto in una mordace battuta – tante mogli degli altri) e mieteva successo. Ma andava eliminato perché ebreo, per giunta impegnato politicamente. La storia del piccolo attore e regista moravo, bruttacchiotto e geniale, può essere, per questo, considerata esemplare.

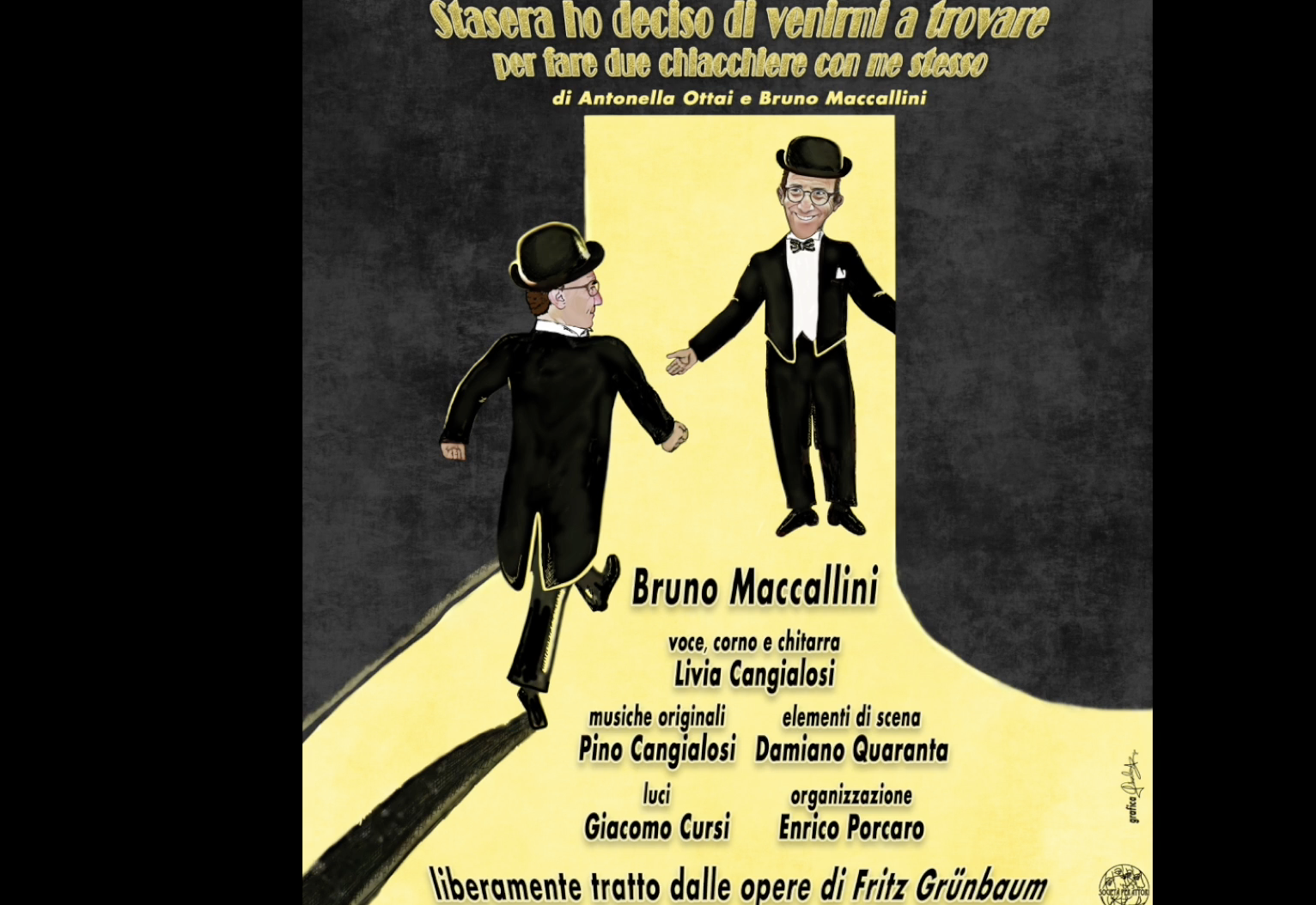

Bene ha fatto il Goethe Institut di Roma a proporlo con Stasera ho deciso di venirmi a trovare per fare due chiacchiere con me stesso, apertura della trilogia Kabarett Weimar che Bruno Maccallini e la Società per Attori Srl completeranno nei prossimi giovedì con Diva e Grotesk.

Di Grünbaum la messa in scena al Goethe ha ripercorso l’arte narrativa e teatrale attraverso foto, monologhi, versi, musiche e canti (brava la polistrumentista e soprano Livia Cangialosi), proiezione di quadri della sua collezione e di immagini storiche dei trionfi e degli abomini del III Reich. Abbandonato su una sedia, il pupazzo evocativo di Freud e Einstein spara battute a raffica, nobilitate dal paradosso comico che le ammanta. Col gemello doppio Grünbaum corrisponde intorno alla miseria umana della persona/artista e della società: “Prima di affrontare il pubblico, parlo con me stesso: non è che parlo da solo, parlo con l’altro me ed è proprio lui che si beve tutto il fiele che mi esce fuori. Perché? Il fatto è che il mio dentro è arrabbiato con il mio fuori.” Lo sdoppiamento arriva alla ferocia verso il proprio io: in scena gli dichiara antipatia profonda, rifiuto, desiderio di “prenderlo a cazzotti”, rabbia per non potersi “separare dal me stesso”, dal non poterne “divorziare”.

Per Grünbaum l’artificio fu anche strategia psicanalitica, per estraniarsi dall’epoca storica in cui si trovava ad operare e farsi capace di affrontare con disinvolta irriverenza i contemporanei illustri. Nel commento di Maccallini, “i due sguardi sempre divergenti, lasciano scoprire il valore, assolutamente attuale, della lotta fra l’eversione del comico e l’inesorabilità degli eventi.”

Auspicabile che la trilogia scritta da Antonella Ottai, efficace per la comprensione di una pagina insieme eccelsa e nefasta della storia europea, vada in scena anche negli Stati Uniti: magari nei musei o College dove sono finiti tre Schiele di Grünbaum, in segno di riparazione. Anche se lui, dal cimitero israelitico di Vienna, al trafugamento non sembra mostrare molto interesse.