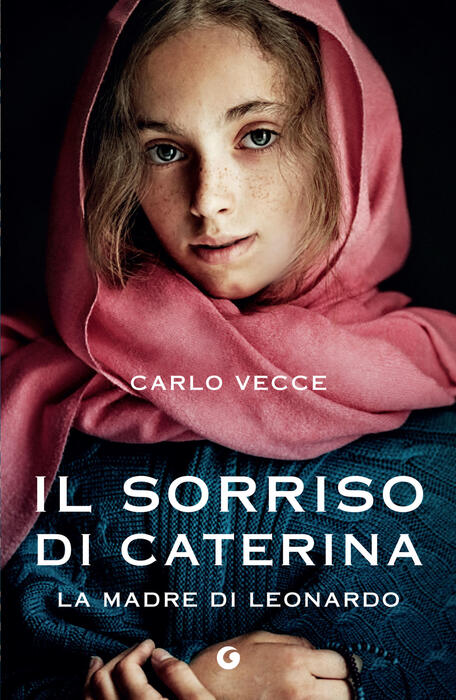

Leonardo era un figlio illegittimo. E questo lo si è accertato da secoli. Aveva un trauma profondo che ne ha segnato l’esistenza. E questo lo sosteneva Freud per spiegare il suo genio. Ha avuto la fortuna di non essere riconosciuto dal padre, il notaio Ser Piero, perché sarebbe stato condannato a fare lo scribacchino per i potenti come lui. E questo lo sostiene Walter Isaacson nella sua biografia di Leonardo del 2017. Ma Leonardo ha avuto anche la fortuna di essere un mezzosangue, mezzo fiorentino di stirpe illustre dei gentiluomini da Vinci, e mezzo circasso. E questo lo rivela Carlo Vecce, Professore di Letteratura Italiana all’Università Orientale di Napoli, grande studioso di Leonardo e autore del romanzo “Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo” edito da Giunti. Lo ha scritto dopo aver scoperto l’atto di liberazione di una schiava, circassa, di nome Caterina, redatto per mano del padre di Leonardo, Ser Piero da Vinci, e datato 2 novembre 1452, 6 mesi dopo la nascita di Leonardo, avvenuta il 15 aprile.

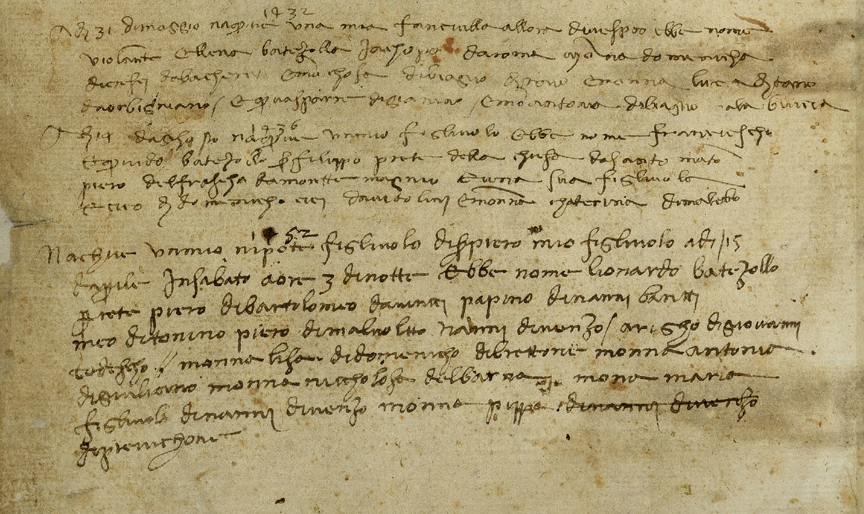

“Questa scoperta all’inizio mi ha spaventato e sorpreso. – ha detto in video chiamata da Napoli dove insegna – Mi ci sono imbattuto per caso, stavo lavorando per l’Accademia dei Lincei alla Biblioteca di Leonardo, cosa leggeva, cosa possedeva. E mi trovavo nell’Archivio di Stato di Firenze a studiare tutti i documenti che riguardavano lui e i personaggi della sua vita. Il più importante è il padre, Ser Piero da Vinci, che ha lasciato tutte le carte di quando era notaio. Fra queste ho trovato l’atto di liberazione di una schiava di nome Caterina. Sappiamo che la madre di Leonardo si chiamava Caterina, ma io non volevo credere che quella schiava liberata potesse essere la madre di Leonardo e da storico ho cominciato a cercare altri documenti per dimostrare il contrario. E invece tutto quello che trovavo mi confermava sempre di più questa ipotesi, con un grado di probabilità molto alto.”

“Questa scoperta all’inizio mi ha spaventato e sorpreso. – ha detto in video chiamata da Napoli dove insegna – Mi ci sono imbattuto per caso, stavo lavorando per l’Accademia dei Lincei alla Biblioteca di Leonardo, cosa leggeva, cosa possedeva. E mi trovavo nell’Archivio di Stato di Firenze a studiare tutti i documenti che riguardavano lui e i personaggi della sua vita. Il più importante è il padre, Ser Piero da Vinci, che ha lasciato tutte le carte di quando era notaio. Fra queste ho trovato l’atto di liberazione di una schiava di nome Caterina. Sappiamo che la madre di Leonardo si chiamava Caterina, ma io non volevo credere che quella schiava liberata potesse essere la madre di Leonardo e da storico ho cominciato a cercare altri documenti per dimostrare il contrario. E invece tutto quello che trovavo mi confermava sempre di più questa ipotesi, con un grado di probabilità molto alto.”

Nel 1442 Caterina arriva a Firenze. Ha 15 anni, è stata di un avventuriero fiorentino, Donato di Filippo di Silvestro Nati, che a Venezia ha schiave provenienti dall’oriente, probabilmente è stata battezzata con il nome di Caterina. Lui l’ha ceduta alla moglie, Ginevra D’Antonio Redditi, che la affitta come balia di latte ad un cavaliere fiorentino Francesco Di Domenico Castelli per la figlia – e per avere il latte deve avere avuto un bimbo di cui non si ha più notizia. Ser Piero da Vinci intorno al 1450 è giovane, ha 22-23 anni, sta iniziando a lavorare a Firenze presso alcune famiglie importanti, come i Benci – e Leonardo dipingerà il ritratto di Ginevra – e i Castelli. I due si incontrano così.

Dicono che le donne circasse fossero bellissime, che i trafficanti le cercassero apposta. Pelle chiarissima, occhi chiari, capelli foltissimi e lucidi. Dicono che Leonardo fosse bellissimo, lo scrive Vasari nelle sue “Vite dei più eccellenti architetti, scultori e pittori italiani”, nella prima edizione del 1550. Le persone del suo tempo vedevano in Leonardo “oltre la bellezza del corpo, non lodata mai abbastanza” anche “la grazia più che infinita di qualunque sua azione”. Possibile gli venissero dalla madre. Dicono che persino Cosimo de’ Medici, che di gentildonne a disposizione ne poteva avere quante voleva, avesse una schiava prediletta, acquistata a Venezia, anche lei circassa, di nome Maddalena, da cui ebbe un figlio illegittimo. Le schiave circasse erano anche schiave del sesso.

“Alla fine del medioevo la pratica della schiavitù in Europa e nel Mediterraneo era purtroppo ricominciata – ci spiega Vecce – I mercanti genovesi, veneziani e catalani andavano a prendere gli uomini e le donne sulle coste del Mar Nero, quindi erano russi, tartari, circassi e alcuni ebrei, armeni, li portavano come forza lavoro in Europa e in Egitto oppure li cedevano ai mercanti arabi. La tratta verso l’Europa aveva un percorso obbligato: Costantinopoli e Venezia dove esistevano due grossi mercati. Erano rotte sicure, le flotte partivano due-tre volte l’anno. Tutto sarebbe finito 10 anni dopo il passaggio di Caterina, quando i turchi conquistarono Costantinopoli.”

Ser Piero dopo la nascita di Leonardo libera Caterina e la porta a Vinci dove la fa sposare con un contadino, Antonio Butti detto Attaccabrighe. Perché ci si dimentichi che l’aveva messa incinta mentre era schiava, un crimine contro la proprietà privata, per la legge fiorentina, come rubare un cavallo. Caterina vivrà 40 anni sereni a Vinci con altri 5 figli, 4 femmine e un maschio. Leonardo crescerà con la madre fino ai 10 anni.

“La vita di Leonardo è incredibile – aggiunge Vecce – lo aveva capito molto bene Freud quando diceva che all’origine dell’eccezionalità di Leonardo c’era probabilmente un trauma. E’ la ferita di non sapere a quale famiglia appartieni: quella del padre che non lo ha riconosciuto e sta a Firenze o quella della madre che ha un altro marito e che lui forse pubblicamente non poteva chiamare mamma. Nei suoi quaderni la chiama Caterina come una serva perché gli altri la consideravano tale.”

Ma non la tratta da serva: il suo nome ricorre spesso nei quaderni soprattutto quando Leonardo si trasferisce a Milano. L’ultima nota relativa a Caterina riguarda le spese per il suo funerale, molte alte, non certo adatte ad una domestica.

“Leonardo – sottolinea Vecce – per metà non è italiano, è figlio di una straniera, una schiava, una donna al più basso gradino sociale di quell’epoca, scesa da un barcone venuta da chissà dove, senza voce e dignità che a stento parlava la nostra lingua”.

Questa la storia raccontata da Carlo Vecce nel suo romanzo basato su una storia vera dove l’invenzione interviene a integrare le parti mancanti della storia. Per chi volesse sapere di più sui documenti originali, Vecce ha già pronto un saggio con tutte le note e i riferimenti che uscirà a breve.

E ha pronta una ipotesi avvincente. In questi giorni a Milano, durante i lavori per la nuova sede dell’Università Cattolica, dietro Sant’Ambrogio, sta ricomparendo la cappella dell’Immacolata Concezione dove Leonardo abbozzò la sua “Vergine delle rocce”. Sono riemersi il muro al quale era addossato l’altare, il pavimento nel quale si apriva la cripta, i frammenti del cielo stellato dipinto dagli Zavattari. Nella cripta, confusi tra loro, anche resti umani di antiche sepolture. “Forse anche di Caterina, morta a Milano tra le braccia di suo figlio nel 1494, e sepolta in quello stesso luogo” – ha ipotizzato Carlo Vecce.