Quella notte. Quella notte sono rimasto sveglio come 18 milioni di italiani, attaccato alla radiocronaca di Paolo Valenti in diretta dal Madison Square Garden di New York, tempio della boxe. Era il 17 aprile del 1967, non avevo ancora compiuto dieci anni. Nino Benvenuti tentava un’impresa impossibile: strappare il titolo mondiale dei pesi medi al detentore Emile Griffith, il nero delle Isole Vergini. La voce di Valenti trasmetteva tutta l’elettricità avvertita a bordo ring e l’entusiasmo di centinaia di italo-americani in platea. Quindici riprese tirate allo spasimo, il gong, lo speaker che scandiva i punteggi dei tre giudici. Verdetto unanime: Nino aveva vinto, Nino era campione del mondo.

Quella notte è rimasta nella memoria di un’intera generazione e nella mia. Il corpo, la forza, la tenacia, l’avventura, la voglia di emergere: non era semplicemente un match di pugilato. Dietro c’era qualcosa che aveva radici lontane. Risalivano all’Italia di inizio ‘900: un paese unito sulla carta, ma sostanzialmente povero, contadino, gracile, malnutrito, dove ci si ammalava di pellagra ed era facile morire di miseria. Lo specchio deformato di quell’Italia erano per paradosso i fenomeni da circo, i lottatori nelle arene e nelle fiere, i muscolari ambulanti che in piazza spezzavano le catene gonfiando il torace. E i colossi del cinema muto: primo fra tutti Maciste, ovvero il camallo genovese Bartolomeo Pagano che diventò la star di Cabiria (1914) e di Maciste alpino (1916), patriottico giustiziere degli austriaci nella prima guerra mondiale. I grandi manifesti pubblicitari disegnati da Leopoldo Metlicovitz e tanti tanti altri cimeli saranno esposti dal 4 al 14 marzo al Mercanteinfiera di Parma, in una mostra-tributo curata da me e frutto della passione per lo sport. E per la storia. E per le storie di uomini che hanno superato ostacoli all’apparenza insormontabili.

L’esposizione è l’appendice di un libro edito da Ianieri che porta lo stesso titolo: Fortissimi. Il filo conduttore avvolge appunto l’idea del corpo e della forza, attraverso quattro personaggi esemplari. Quattro come gli angoli del quadrato montato al centro dello spazio. Lottatori e pugili emigranti per le strade d’Europa e d’America o esuli dalla propria terra, in cerca di riscatto e affermazione. C’è chi vince e chi esce perdente dalla battaglia, ma ciascuno combatte dando e prendendo colpi senza indietreggiare: una metafora della vita.

Il percorso della mostra comincia con Leone Jacovacci, nato in Africa nel 1902. E’ stato pugile e lottatore. Un italiano mulatto. La sua vita è un romanzo di Jack London già dall’inizio: il padre era un ingegnere romano emigrato in Congo, la madre una principessa figlia di un capo tribù. Allevato nel Lazio dalla famiglia paterna, irrequieto, bersaglio dei pregiudizi razziali, s’imbarcò come mozzo a 17 anni e arrivò in Inghilterra dove con il nome falso di Jack (come Jack Dempsey, il suo idolo) Walker esordì nella boxe. Vinse moltissimi incontri lì, in Francia e in Germania: le sue mani erano l’arma per conquistare il mondo. Fisico scolpito, si rivelò uno dei migliori pesi medi del tempo battendo tutti i più forti. Attraversò l’oceano per salire sui ring di Buenos Aires finché, tornato in Italia, gli fu riconosciuta la cittadinanza. La svolta nel 1928 a Roma: al centro dello stadio nazionale, davanti a 40mila spettatori, conquistò il titolo europeo ai danni del milanesissimo Mario Bosisio. Il successo fu la sua più grande sfortuna. Un nero che batte un bianco, un meticcio che avrebbe rappresentato la Nazione all’estero: il regime fascista non poteva tollerarlo. Jacovacci fu osteggiato e lasciato solo in un cono d’ombra. I riflettori si spensero anche per il distacco della retina riportato in un combattimento: passò al catch frequentando, una sera dopo l’altra, i ring della provincia. Uomo colto che parlava tre lingue, elegante nel vestire, appassionato di cinema, è morto d’infarto nell’83 a Milano: aveva 81 anni e faceva il custode di una scuola, vecchio e stanco. Quasi dimenticato. A ripescarne la parabola è stato il sociologo Mauro Valeri, prematuramente scomparso: il suo libro Nero di Roma ha restituito la dignità all’invincibile mulatto italico. Ed è diventato un docufilm, diretto da Tony Saccucci e intitolato Il pugile del Duce, proiettato al Parlamento Europeo nel 2017. Un risarcimento postumo per Leone, oltre il colore della pelle.

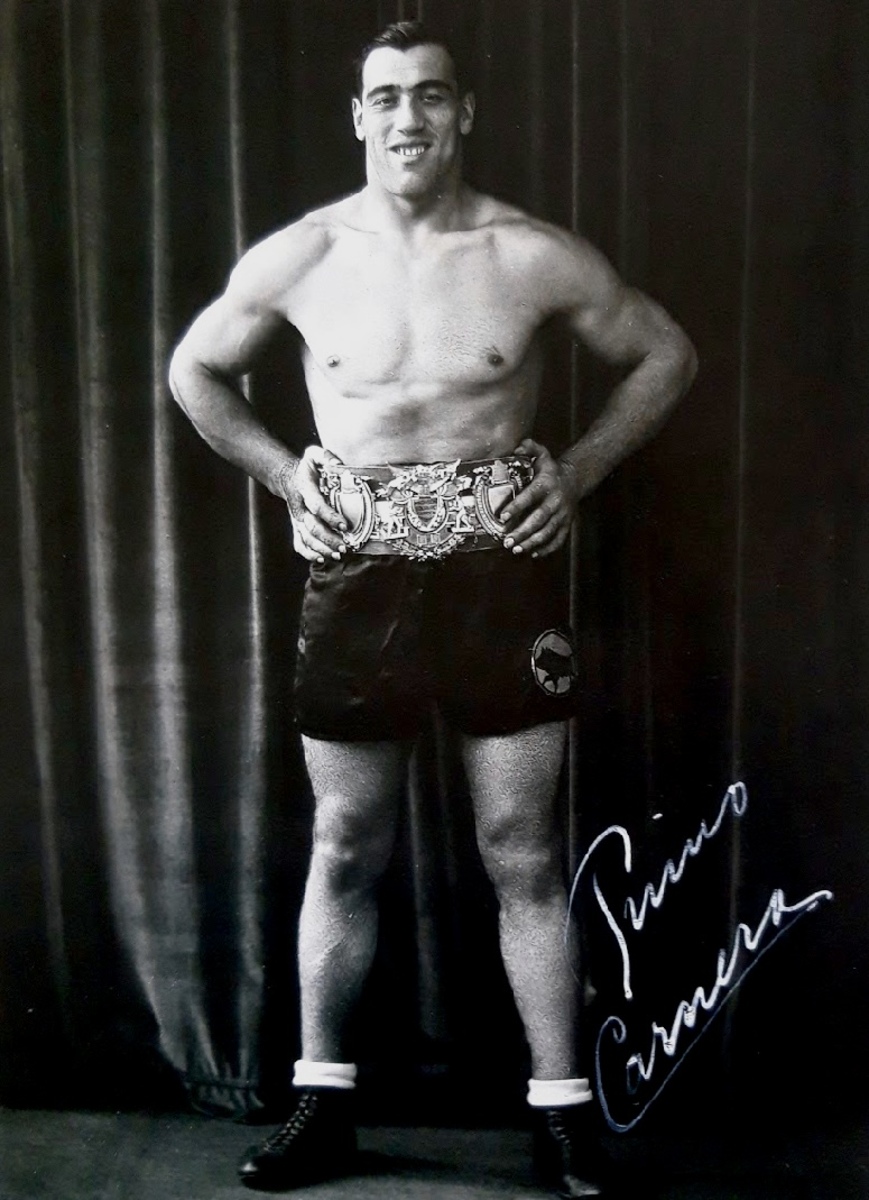

Il secondo protagonista è Primo Carnera, gigante friulano di Sequals, classe 1906. E’ stato pugile, lottatore e attore. Di famiglia poverissima emigrò in Francia dove lavorò come muratore e attrazione in un circo. La sua forza smisurata lo portò sul ring: combattè a Parigi, in Germania e Inghilterra. Poi il grande salto nel ’29, lo sbarco in America. Dove raggiunse la celebrità diventando il primo italiano campione del mondo nella boxe: il 29 giugno 1933 a New York superò il detentore del titolo dei massimi Jack Sharkey per ko alla sesta ripresa. La sua fama dilagò al di qua e al di là dell’oceano: era un omone di 120-130 chili, alto 197 centimetri (c’è chi scrisse 205), scarpe numero 52. Era soprannominato <La montagna che cammina> per la stazza imponente. Un colosso sì, ma dall’animo gentile, che divenne amico fraterno del più acerrimo rivale: il basco Paulino Uzcudun, battuto nella difesa per il titolo a Piazza di Siena a Roma davanti a 60mila spettatori. Ad assistere al match c’era Benito Mussolini che lo volle con sé al balcone di piazza Venezia. Perso il titolo nel ’34 per mano dell’americano Max Baer, Carnera fu reclutato dal cinema a Hollywood e in patria perché la sua popolarità trascendeva lo sport. Fu ospite in tivù di Mario Riva ne Il Musichiere, dove si esibì come cantante; un manifesto dell’epoca lo vide pubblicizzare la macchina da cucire Necchi, portata nella casa di tutti gli italiani. Aprì in America un ristorante e un negozio di liquori e fece studiare i due figli nei college Usa. Lasciò la boxe a 41 anni, ma risalì sul ring da lottatore finché abbandonò definitivamente il quadrato. Fece ritorno in Italia poche settimane prima di morire il 29 giugno del ’67, a 34 anni esatti dalla sua più grande vittoria, minato dal diabete e dalla cirrosi. E’ rimasto un mito ovunque, paradigma di forza nell’immaginario collettivo e nella cultura di massa. La villa liberty che fece costruire a Sequals, dove tutto era cominciato, è un museo a lui dedicato.

Il cerchio si chiude con Nino Benvenuti, nato nel 1938 a Isola d’Istria. Pugile, attore, commentatore sportivo, giornalista e scrittore, ha vissuto il dramma della sua terra passata nel dopoguerra alla Jugoslavia: esule a Trieste, si è sempre portato dentro l’incubo della repressione titina con tutti i suoi orrori. L’ascesa nella boxe è stata l’orgoglio e la rivincita sulla vita. Dentro il ring era uno stilista, il suo pugilato fu paragonato a un’opera d’arte. Campione precoce nei dilettanti è stato medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, eletto miglior pugile del torneo davanti a Cassius Clay (diventato poi Muhammad Ali). Passato professionista fu consacrato dai tre match contro Griffith, diventato più tardi l’amico che Nino risollevò dalla miseria. <Ha la lingua lunga ed è bello da far schifo>, scrissero di lui i giornali americani quando arrivò a New York. Pelle bianca, ciuffo sulla fronte, faccia da attore, alto, elegante in pantaloncini come in smoking: Benvenuti si era presentato da showman ai rotocalchi e alle tv, attirando l’attenzione del pubblico maschile e femminile dall’altra parte dell’oceano. Dopo il combattimento in cui conquistò il titolo, tornò in Italia acclamato ovunque. Soprattutto a Trieste, dove Benvenuti aveva trovato riparo nell’esodo dall’Istria, l’Isola degli affetti che non c’è più. Nino divenne un eroe nazionale, girò film e caroselli, imperversò nelle cronache sportive e rosa. Epici restano i suoi incontri con l’altro grande avversario: il toscano Sandro Mazzinghi. Fu detronizzato dall’indio argentino Carlos Monzon quando la carriera declinava, ma protagonista Benvenuti è ancora adesso a quasi 85 anni. Più di mezzo secolo dopo quell’impresa che tenne sveglia l’Italia.