Tra gli amici che se ne sono andati, quello che c’è di più è Flaiano. Non passa giorno senza che qualcuno si chieda sui giornali, in televisione o nelle conversazioni salottiere: che cosa avrebbe detto lui? come avrebbe giudicato questo avvenimento? È la prova della sua costante attualità.

Il giudizio di Fellini resta una sentenza. Ennio & Federico, la coppia dissolubile, amicizia e inimicizia insieme, gli autori in pari quota di capolavori del nostro cinema: La strada, La dolce vita, Otto e mezzo. “Flaiano diceva che Fellini lo usava come una bottiglia di Coca Cola: infilava la cannuccia e aspirava tutto”, spiega lo storico Giordano Bruno Guerri commentando il rapporto contraddittorio fra i due. E aggiunge: “Passando dall’uno all’altro, le idee si trasformavano in immagini”.

Le immagini sono ancora tutte lì. Le idee anche. Ma Fellini aveva torto, possiamo affermarlo oggi a mezzo secolo esatto dalla morte di Flaiano, stroncato da un infarto il 20 novembre 1972 a Roma: più passa il tempo, più ci accorgiamo della sua assenza. Scrittore (Tempo di uccidere, Il gioco e il massacro, Le ombre bianche, Diario notturno), sceneggiatore (per Antonioni, Monicelli, Rossellini, Zampa, Lattuada, Blasetti, Eduardo, Dino Risi), giornalista (Risorgimento liberale, Il Mondo, Oggi, Corriere della Sera), critico teatrale e cinematografico, documentarista (Oceano Canada), drammaturgo (Un marziano a Roma), creatore di aforismi memorabili.

Flaiano fu tutto questo e altro. Ecco perché ci mancano la sua prosa lucida, la visione critica e feroce della realtà, i guizzi di un’intelligenza folgorante. E il senso morale. In un’epoca desolatamente priva di maestri riscopriamo una guida sicura e generosa, lucida e affidabile senza mai salire in cattedra. Sembra un paradosso, uno di quelli che sarebbero piaciuti all’autore nato a Pescara nel 1910, ma è proprio così: il più discreto e schivo fra gli intellettuali del Novecento italiano è diventato un esempio da seguire a occhi chiusi. In grado di tracciare comunque la rotta, tra i dubbi e gli errori – “La vita è un diario degli errori: finiti gli errori, finito tutto” – della sua esistenza. Di un’esperienza umana segnata da ferite profonde.

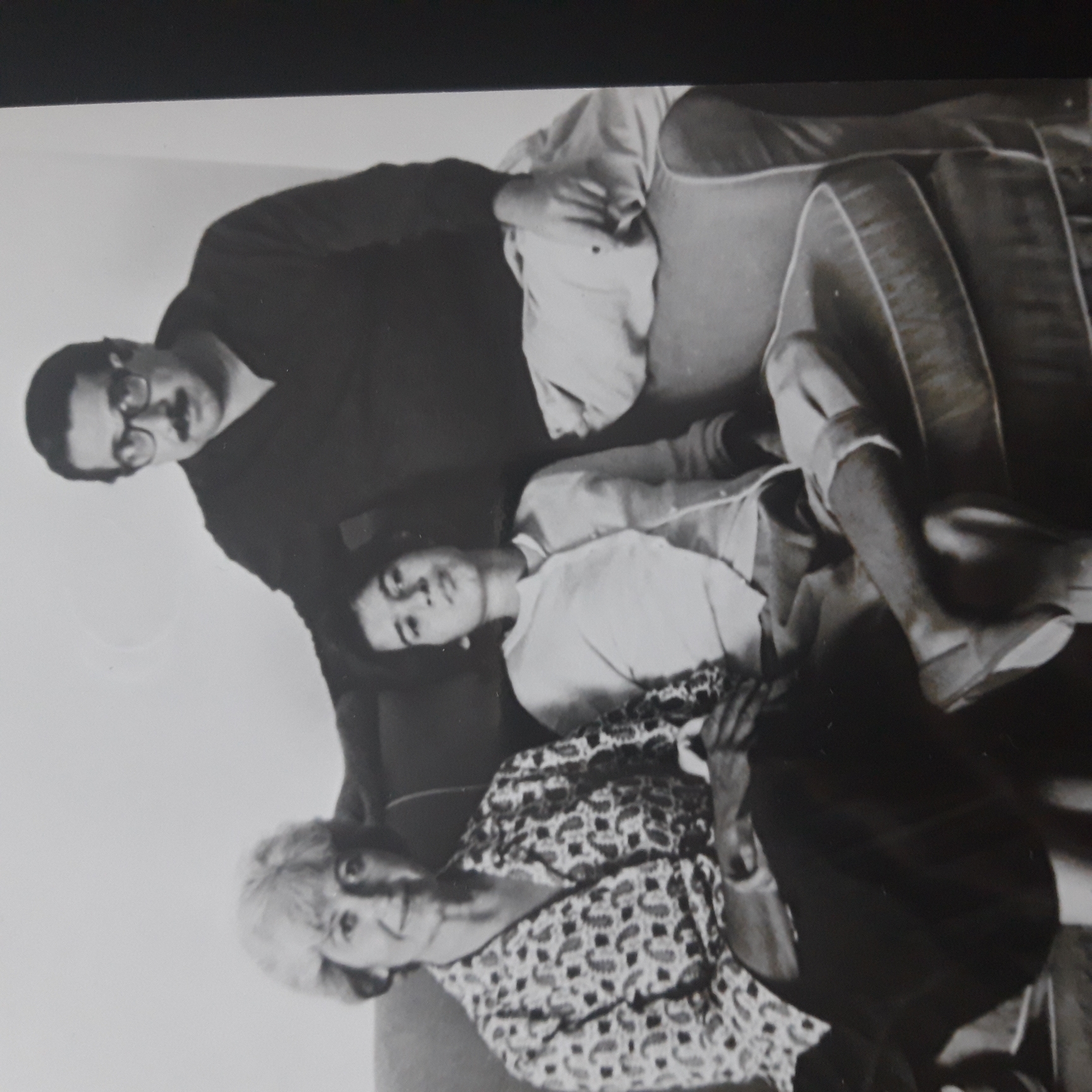

La famiglia d’origine a Pescara, la famiglia che ha costruito a Roma. Il padre, la madre, la moglie, la figlia. Una collana di dolori e disillusioni celati dietro il velo d’ironia. Si capisce meglio Flaiano se si ripercorre la strada dell’intimità. Chi scrive ha raccolto nel tempo i racconti di Rosetta Rota Flaiano, la moglie, morta a 92 anni nel 2003 in una casa di riposo vicino a Lugano. La città dove è conservato il Fondo Flaiano, il corpus degli scritti curato da Diana Ruesch nella Biblioteca cantonale. Un vecchio nastro riemerso oggi da un cassetto e riascoltato al registratore restituisce l’intervista del 1995 che pubblichiamo di seguito.

“Che cosa c’entro io? Le mie cose non interessano a nessuno, parliamo di Ennio piuttosto”. Alza una barriera sottile, un velo impalpabile ma duro come il cristallo dei suoi occhi che vanno pian piano spegnendosi. Da lì non passa nessuno. Gentile, fragile, lieve. Rosetta Rota, la moglie di Flaiano (“non mi piace la parola vedova, il mio matrimonio non è finito”), a 84 anni ha una volontà di ferro. E’ determinata, energica, tenace custode della memoria del marito. Il resto? Nell’ombra, da sempre. Come si richiede alla compagna di un artista inquieto e geniale. Eppure. Eppure anche la sua vita sarebbe tutta da raccontare. Fin da quando, negli anni ’30, giovane ricercatrice venuta da Vigevano frequentava a Roma i ragazzi di via Panisperna: i giovani scienziati Fermi, Pontecorvo, Segrè, Amaldi, Rasetti, Majorana. Rosetta era un prodigio nei calcoli. Di quel periodo è rimasta la sua tesi di laurea in matematica, 110 e lode, conservata nella Biblioteca di Stato a Firenze e il ricordo di docente universitaria a Napoli. Il tempo è passato. Vive sola, in un appartamentino sul lago triste di Lugano, dopo la morte nel ’92 di Lèlè: Luisa, l’unica figlia, adorata e vegliata per cinquant’anni, affetta fin dalla nascita di una forma gravissima di encefalite.

Un evento che ha inciso profondamente nell’esistenza di Flaiano.

“Nell’epistolario c’è una lettera molto bella a Giuseppina Leti, la maestra delle elementari nel collegio di Fermo. Lui che non ne parlava mai, le racconta di Lèlè: fosse tutto toccato a me, scrive, avrei trovato la forza di abituarmici; ma, trattandosi di mia figlia, proprio non ci riesco. E’ stato un tormento che ha sentito fino all’ultimo. Non ha mai accettato la malattia”.

Anche l’opera ne è stata influenzata.

“Ennio mi fece giurare che non avrei mai letto i suoi libri. Quando è morto, sciolta la promessa, ho capito perché. Il riferimento è costante. In Tempo di uccidere, la lebbra è una metafora della malattia di Lèlè. Lui stesso lo lascia intendere in una lettera a Maria Bellonci, quando definisce il romanzo una confessione e una speranza”.

Quanto voleva bene a quella bambina?

“L’amava di un amore purissimo. Sconfinato. La sua felicità era passeggiare con lei, mano nella mano, sulla spiaggia di Fregene. In mezzo ai pescatori, gente semplice che capisce la sofferenza e conosce la solidarietà. Per questo ha voluto essere seppellito lì”.

Il dramma della figlia non è stato l’unico dolore.

“Il più grande ma non il solo. Alcune amicizie lo hanno profondamente ferito, tradito. E anche il suo lavoro l’ha spesso deluso. Prendiamo il cinema: lui lo adorava, la nostra generazione è cresciuta al cinema. Ma per lui, sceneggiatore, i rapporti con il regista erano sempre conflittuali: il film è di chi lo dirige, Ennio si sentiva in qualche modo espropriato”.

Il caso Melampo è emblematico…

“Voleva che fosse un film tutto suo, ha lottato per questo. Quando ha capito che non ce l’avrebbe fatta a realizzarlo, ha ceduto i diritti. Una separazione pagata con l’infarto”.

Bompiani ha pubblicato l’epistolario di Flaiano intitolandolo Soltanto le parole. Che cos’altro emerge da quelle 425 lettere?

“Più che un carteggio è una biografia. Sullo sfondo c’è il ritratto di una società scomparsa, la Roma viva e dolce di prima della guerra. Quando i rapporti delle persone erano affidati alla scrittura e si stava in giro tutta la notte con gli amici. Il nostro quartiere andava da piazza di Spagna a piazza del Popolo e alla fine ci si ritrovava tutti, a parlare, nel retro della farmacia notturna di piazza San Silvestro. Lo so, guardo quel periodo con gli occhi della nostalgia. Ma tutto era più vero”.

Flaiano che uomo era?

“Definirlo onesto è dire poco. Era un uomo libero, che non tollerava condizionamenti. Per questo diceva sempre no a tutti: agli editori, alle continue richieste di collaborazione, ai soldi che gli offrivano per fare cose che non sentiva. Era malinconico, con una vena di tristezza mascherata dalle invenzioni fulminanti. Veniva da un’infanzia dura, trascorsa da un collegio all’altro o a pensione dai clienti del padre Cetteo che aveva un negozio di vini, liquori e generi alimentari in corso Manthonè a Pescara, a cinquanta metri da casa D’Annunzio. Era un commerciante e non poteva occuparsi di Ennio, ultimo di sette figli nato quando il matrimonio era già finito. Gli è mancata una madre. Condizione che gli pesò moltissimo: esiste un soggetto cinematografico che si intitola Il bambino cattivo, mai tradotto in film perché troppo intimo, troppo privato per apparire sullo schermo”

E il suo carattere?

“Ennio era straordinariamente fragile, modesto, di qualità umane notevolissime. Purtroppo molte cose le ho capite solo dopo la sua morte. La condizione di Lèlè era troppo gravosa per lui e così ho preferito lasciarlo libero a Roma, portando nostra figlia in Svizzera dove potevano accudirla meglio. Ma tante volte mi ha chiesto di tornare con la bambina e stare con lui. Mi resta il rammarico di non averlo amato abbastanza”.